引言:銅礦勘查,涉及到(dào)銅礦物,将各類銅礦物的基本特征進行總結,供工(gōng)作(zuò)參考。

銅簡介

銅是一種過渡元素,化學符号Cu,原子序數29。銅是一種紫紅(hóng)色金(jīn)屬,純銅是柔軟的金(jīn)屬,硬度2.5~3,比重8.5~9,延性和(hé)導熱性強,導電性高(gāo)。由于這(zhè)些(xiē)性質以及能(néng)與鋅、鉛、鎳、鋁和(hé)钛組合成合金(jīn)的性能(néng),銅被廣泛地應用(yòng)于電器、機械、車輛、船(chuán)舶工(gōng)業和(hé)民用(yòng)器具等方面。

銅礦物分類

在自(zì)然界中出現(xiàn)的含銅礦物約有280多種,其中16種具有工(gōng)業意義。

自(zì)然銅;銅的硫化物:黃銅礦(含銅34.6%)、斑銅礦(63.3%)、輝銅礦(79.9%)、銅藍(66.5%)、方黃銅礦(23.4%)、黝銅礦(46.7%)、砷黝銅礦(52.7%)、硫砷銅礦(48.4%);

銅的氧化物:赤銅礦(88.8%)、黑銅礦(79.9%);

銅的硫酸鹽、碳酸鹽和(hé)矽酸鹽礦物:孔雀石(57.5%)、藍銅礦(55.3%)、矽孔雀石(36.2%)、水(shuǐ)膽礬(56.2%)、氯銅礦(59.5%)。

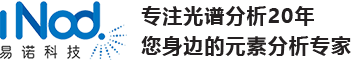

表 銅礦物化學成分及其比重

銅礦物基本特征

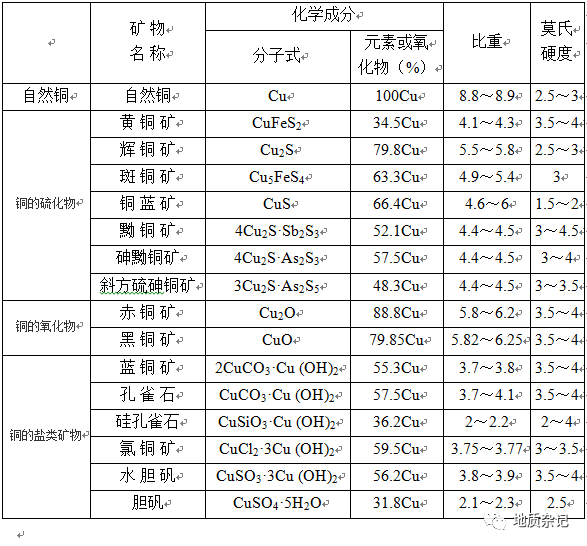

(一)自(zì)然銅(Copper)

成分Cu,原生自(zì)然銅成分中有時(shí)含銀和(hé)金(jīn)等。等軸晶系。晶體呈立方體,但(dàn)少見;一般呈樹枝狀、片狀或緻密塊狀集合體。銅紅(hóng)色,表面易氧化成褐黑色。條痕呈光亮(liàng)的銅紅(hóng)色。金(jīn)屬光澤。硬度2.5~3。具強延展性。斷口呈鋸齒狀。爲電和(hé)熱的良導體。密度8.5~8.9g/cm3。

自(zì)然銅是地質作(zuò)用(yòng)中還原條件下(xià)的産物,形成于原生熱液礦床;也(yě)見于含銅硫化物礦床氧化帶下(xià)部,常與赤鐵(tiě)礦、孔雀石、輝銅礦等伴生,由銅的硫化物還原而成:

CuFeS2(黃銅礦) +4O2 →CuSO4+ FeSO4

2CuSO4+2FeSO4+H2O →Cu2O(赤銅礦)+Fe2(SO4)3+H2SO4

Cu2O+H2SO4 →CuSO4+H2O+Cu(自(zì)然銅)

自(zì)然銅有時(shí)亦交代砂礫岩的膠結物,出現(xiàn)于含銅砂岩中。在氧化條件下(xià)不穩定,常轉變爲銅的氧化物和(hé)碳酸鹽,如赤銅礦(Cu2O)、黑銅礦(CuO)、孔雀石、藍銅礦等。

熱液成因的原生自(zì)然銅常呈浸染狀見于一些(xiē)熱液礦床中。含銅砂岩中亦常有自(zì)然銅産出。大(dà)量積聚時(shí)可作(zuò)銅礦石利用(yòng)。

(二)銅的硫化物

1.黃銅礦(Chalcopyrite)

成分CuFeS2,含Cu34.56%。四方晶系。晶體呈四方雙錐或四方四面體,但(dàn)很(hěn)少見;經常呈粒狀或緻密塊狀集合體。黃銅色。表面常因氧化而呈暗黃或斑狀锖色。條痕綠黑色。硬度3~4。密度4.1~4.3 g/cm3。

黃銅礦産狀與組合:分布較廣。①岩漿型,産于與基性、超基性岩有關的銅鎳硫化物礦床中,與磁黃鐵(tiě)礦、鎳黃鐵(tiě)礦密切共生。②接觸交代型,與磁鐵(tiě)礦、黃鐵(tiě)礦、磁黃鐵(tiě)礦等共生;亦可與毒砂或方鉛礦、閃鋅礦等共生。③熱液型,常呈中溫熱液充填或交代脈狀,與黃鐵(tiě)礦、方鉛礦、閃鋅礦、斑銅礦、輝钼礦及方解石、石英等共生。④沉積型,産于砂頁岩型銅礦中,是沉積岩中的層控銅礦,礦床産在一套沉積岩或沉積變質岩中,它是世界上(shàng)銅礦主要工(gōng)業類型之一,占世界銅儲量30%左右,礦床以其規模大(dà),品位高(gāo),伴生組分豐富爲特點,因而其經濟價值巨大(dà)。在地表風(fēng)化條件下(xià)遭受氧化後形成CuSO4和(hé)FeSO4,硫酸銅當與含碳酸的溶液作(zuò)用(yòng)時(shí)形成孔雀石、藍銅礦或褐鐵(tiě)礦鐵(tiě)帽;在次生富集帶則轉變爲斑銅礦和(hé)輝銅礦,可作(zuò)找礦标志。黃銅礦是煉銅的主要礦石礦物之一。

2.斑銅礦(Bornite)

成分爲Cu5FeS4,含Cu63.33%。等軸晶系。通常呈粒狀或緻密塊狀集合體。新鮮斷口呈銅紅(hóng)色,表面因氧化而呈藍紫斑狀的锖色,因而得名。條痕灰黑色。硬度3。密度4.9~5.0g/cm3。

産于基性岩及有關的Cu-Ni等礦床中,與黃銅礦、钛鐵(tiě)礦等共生。産于熱液型礦床中的斑銅礦,常含有顯微片狀黃銅礦包裹體,與黃銅礦、黃鐵(tiě)礦、方鉛礦、黝銅礦、硫砷銅礦、輝銅礦等共生;有時(shí)與輝钼礦、自(zì)然金(jīn)等共生。還見于某些(xiē)夕卡岩礦床中,與其它銅的硫化物共生。在氧化帶易轉變成孔雀石、藍銅礦、赤銅礦、褐鐵(tiě)礦等。次生斑銅礦形成于銅礦床的次生富集帶。特有的暗銅紅(hóng)色及锖色,硬度低(dī)。溶于硝酸,有銅的焰色反應。是煉銅的主要礦石礦物之一。

3.輝銅礦(chalcocite)

成分Cu2S,含Cu79.86%。斜方晶系。晶體少見,通常呈煙(yān)灰狀、粒狀或緻密塊狀。鉛灰色。條痕暗灰。金(jīn)屬光澤。硬度2~3。略具延展性,以小(xiǎo)刀(dāo)刻劃留下(xià)光亮(liàng)的溝痕。密度5.5~5.8 g/cm3。見于熱液成因的銅礦床中,是構成富銅貧硫礦石的主要成分,常與斑銅礦共生;外(wài)生輝銅礦見于含銅硫化物礦床氧化帶下(xià)部。是煉銅的主要礦石礦物之一。

4.銅藍(Covellite)

成分CuS。含Cu66.5%。六方晶系。通常薄片狀、被膜狀或煙(yān)灰狀集合體。靛藍色。條痕灰色至黑色。金(jīn)屬光澤。硬度1.5~2。解理(lǐ)平行底面{0001}完全。密度4.59~1.67 g/cm3。薄片稍具彈性。銅藍主要是外(wài)生成因,是含銅硫化物礦床次生富集帶中最爲常見的礦物。由熱液形成的銅藍極其少見。是煉銅的礦石礦物之一。

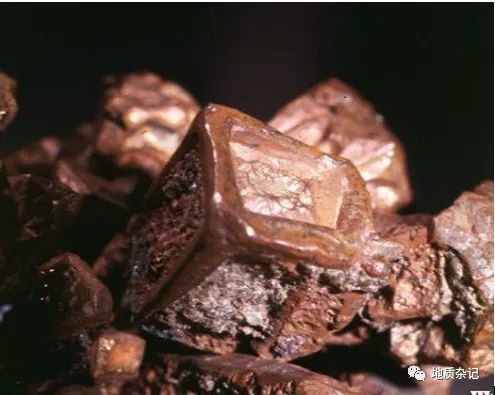

5.方黃銅礦

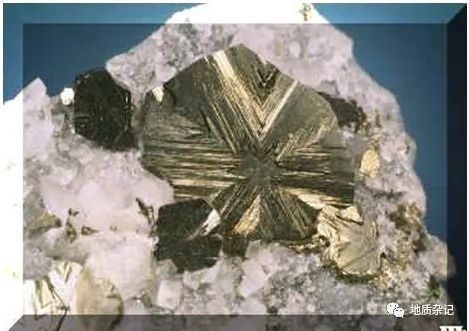

成分CuFe2S3,斜方晶系,晶體常爲拉長的扁平棱柱體,有時(shí)形成V型雙晶或放(fàng)射狀六連晶或片狀集合體,塊狀少見。方黃銅礦是一種銅和(hé)鐵(tiě)的硫化物礦物,它們通常黃銅礦或磁黃鐵(tiě)礦産在一起,具有金(jīn)屬光澤,黃色或古銅黃色,條痕黑色,不透明(míng)。摩氏硬度3.5~4,金(jīn)屬光澤,比重4.1g/cm3,解理(lǐ)不完全,斷口貝殼狀。具縱向條紋。常與黃銅礦、石英、自(zì)然金(jīn)、菱鐵(tiě)礦、方解石、黃鐵(tiě)礦、磁黃鐵(tiě)礦、及其他(tā)銅硫化物共生。次要的少見銅礦物。

6.黝銅礦(Tetrahedrite)

成分Cu12Sb4S13,含Cu45.77%,是一種銅、銻的硫化物礦物,與砷黝銅礦(tennanitite)Cu12As4S13構成類質同象系列。一般所見的黝銅礦均含有一定數量的砷黝銅礦分子。等軸晶系。晶體呈四面體,但(dàn)通常呈粒狀或緻密塊狀集合體。鋼灰至鐵(tiě)黑色,新鮮斷口呈黝黑色。條痕與顔色相同。半金(jīn)屬光澤。硬度3~4。密度4.4~5.1g/cm3。

通常呈緻密塊狀或粒狀見于銅、鉛、鋅、銀等金(jīn)屬硫化物的熱液礦床中。黝銅礦雖然是分布最廣的一種硫鹽礦物,但(dàn)數量一般不大(dà),通常與伴生的其他(tā)銅礦物一起作(zuò)爲銅礦石利用(yòng)。銀黝銅礦是提煉銀的來(lái)源之一。

7.硫砷銅礦(enargite)

成分Cu3AsS4,含Cu48.3%。斜方晶系。晶體常呈柱體,但(dàn)通常呈密塊狀或緻粒狀集合體。鋼灰至鐵(tiě)黑色。條痕灰黑色。金(jīn)屬光澤。硬度3.5。解理(lǐ)平行斜方柱{110}完全。密度4.4~4.5g/cm3。主要見于中溫熱液銅礦床中,與黃銅礦、黝銅礦等共生。富集時(shí)可作(zuò)煉銅的礦石。

(三)銅的氧化物

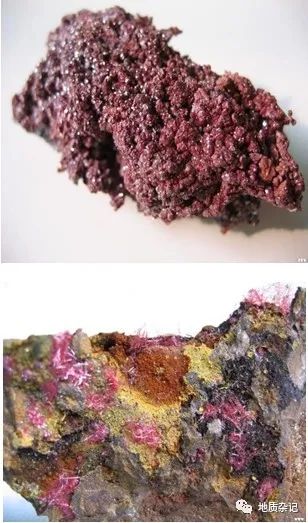

1.赤銅礦(cuprite)

成分爲Cu2O,含C88.82%。等軸晶系。晶體呈細小(xiǎo)八面體,有時(shí)呈針狀或毛發狀稱爲針赤銅礦。集合體呈緻密塊狀、粒狀或土狀。暗紅(hóng)色。條痕褐紅(hóng)色。金(jīn)剛光澤或半金(jīn)屬光澤。硬度3.5~4。密度6g/cm3。形成于外(wài)生條件下(xià),主要見于銅礦床的氧化帶,常與自(zì)然銅、孔雀石、藍銅礦、矽孔雀石、褐鐵(tiě)礦相伴共生,是含銅硫化物氧化後的産物。可作(zuò)爲銅礦石利用(yòng)。

2.黑銅礦(Tenorite)

成分CuO,含Cu79.9%。單斜晶系。黑或灰黑色。條痕灰黑色。半金(jīn)屬光澤。性脆。硬度3.5。密度5.8~6.4g/cm3。黑銅礦産于銅礦床氧化帶和(hé)熔岩裏,是輝銅礦風(fēng)化産物,與黃銅礦、斑銅礦、赤銅礦、赤銅鐵(tiě)礦、自(zì)然銅、銅藍、孔雀石等礦物共生或伴生;熔岩裏産出的黑銅礦是升華作(zuò)用(yòng)的産物主,是含銅硫化物氧化後的産物。

(四)銅的硫酸鹽、碳酸鹽和(hé)矽酸鹽礦物

1.孔雀石(Malachite)

成分爲Cu2[CO3](OH)2,Cu57.4%。單斜晶系。晶體呈針狀,通常呈放(fàng)射狀或鐘(zhōng)乳狀集合體。綠色。玻璃光澤。硬度3.5-4。密度3.9-4..0g/cm3。遇鹽酸起泡。

孔雀石是原生含銅硫化物氧化後所形成的次生礦物,産于含銅硫化物礦床氧化帶中,經常與藍銅礦共生。它們的出現(xiàn)可作(zuò)爲尋找原生銅礦床的标志。塊大(dà)色美(měi)的孔雀石是工(gōng)藝雕刻品的材料,粉末用(yòng)制顔料,稱石綠。亦可作(zuò)中藥藥用(yòng),稱綠青。大(dà)量聚積時(shí)可作(zuò)爲銅礦石利用(yòng)。

2.藍銅礦(Azurite)

成分Cu3[CO3]2(OH)2,含Cu55.2%。單斜晶系。晶體呈短柱狀或厚闆狀,通常呈粒狀、塊狀或放(fàng)射狀,以及土狀或皮殼狀集合體。深藍色,土狀或皮殼狀者淡藍色。玻璃光澤。硬度3.5~4。密度3.7~3.9g/cm3。遇鹽酸起泡。

藍銅礦是原生含銅硫化物氧化後所形成的次生礦物,産于含銅硫化物礦床氧化帶中,經常與孔雀石共生。它們的出現(xiàn)可作(zuò)爲尋找原生銅礦床的标志。粉末用(yòng)制藍色顔料,稱石青。藥用(yòng),稱扁青。大(dà)量聚積時(shí)可作(zuò)爲銅礦石利用(yòng)。

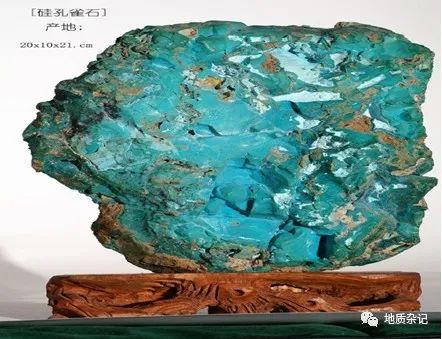

3.矽孔雀石(Chrysocolla)

成分(Ca,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O。隐晶質或膠狀集合體,呈鐘(zhōng)乳狀、皮殼狀、土狀。綠色、淺藍綠色,含雜(zá)質時(shí)可變成褐色、黑色。蠟狀光澤,具陶瓷狀外(wài)觀,玻璃光澤,土狀者呈土狀光澤。硬度2~4。密度2.0~2.4g/cm3。

矽孔雀石又名鳳凰石,是水(shuǐ)合銅矽酸鹽礦物,爲一種次生的含銅礦物。在很(hěn)多銅礦地區(qū)都會(huì)存在這(zhè)種由銅礦分解而成的礦物,主要産在含銅礦床的氧化帶中,常與孔雀石、藍銅礦、赤銅礦,自(zì)然銅共生。這(zhè)是因爲銅礦遇到(dào)含二氧化矽的水(shuǐ)而發生化學變化而産生的。此外(wài),也(yě)常和(hé)玉髓相伴一起出現(xiàn),爲部分藍色或綠色玉髓的重要内含物。

4.水(shuǐ)膽礬(Blanchardite)

成分Cu4SO4(OH)6。晶體屬單斜晶系。單晶爲短柱至針狀之透明(míng)至半透明(míng)晶體,有時(shí)亦呈闆狀、腎狀或纖維狀集合體。顔色爲翠綠色、黑綠色甚至爲全黑。淡綠色條痕。具有玻璃至珍珠光澤。硬度3.5~4。比重3.5~4克/厘米3。斷口是參差狀,有一個方向的良好(hǎo)解理(lǐ)。屬于易脆礦物。水(shuǐ)膽礬是一種次生礦物,常生于銅礦床上(shàng)部的氧化帶中。

5.氯銅礦(Atacamite)

成分Cu2Cl(OH)3。含CuO50.4%。三方晶系。晶體呈短柱狀。綠至藍綠色。條痕綠色。玻璃光澤。解理(lǐ)平行鞭面體完全。硬度5。密度3.28-3.35克/厘米3 。

氯銅礦在銅礦床的氧化帶中呈次生礦物産出,尤其是在幹燥氣候條件下(xià),通常與孔雀石、藍銅礦和(hé)石英伴生。氯銅礦也(yě)形成于火山口周圍;

四、銅、鐵(tiě)、硫礦物轉化與分異

黃銅礦、磁黃鐵(tiě)礦(和(hé)黃鐵(tiě)礦)是早期高(gāo)溫低(dī)硫時(shí)最普遍的組合,硫化鐵(tiě)通常在黃銅礦前結晶。溫度降低(dī)而硫的濃度增高(gāo),在含量Fe大(dà)于Cu時(shí),黃銅礦、黃鐵(tiě)礦共生,而含量Cu大(dà)于Fe時(shí)黃銅礦、斑銅礦共生。低(dī)硫銅鐵(tiě)化合物高(gāo)溫時(shí)形成的固溶體,在溫度降低(dī)後,易于分解爲輝銅礦斑銅礦、黃銅礦斑銅礦、黃銅礦方黃銅礦等。進一步降溫氧化,硫的濃度又增高(gāo),不但(dàn)硫化鐵(tiě)中已全部爲對(duì)硫[S2]2-,而硫化銅中也(yě)有了(le)部分對(duì)硫(銅蘭CuS、CuS2),除斑銅礦、輝銅礦外(wài),黃鐵(tiě)礦開(kāi)始與銅蘭共生。磁鐵(tiě)礦與磁黃鐵(tiě)礦、黃鐵(tiě)礦和(hé)黃銅礦在高(gāo)溫時(shí)共生,氧的濃度增加後,Fe2+逐漸氧化成Fe3+,磁黃鐵(tiě)礦變得不穩定而爲磁鐵(tiě)礦所交代。但(dàn)硫和(hé)鐵(tiě)的結合雖不穩定,而硫和(hé)銅的結合卻是穩定的(如黃銅礦),厚大(dà)的磁鐵(tiě)礦體在深處變爲磁黃鐵(tiě)礦和(hé)黃銅礦,其原因即在于此。

在氧增高(gāo)時(shí),鐵(tiě)與氧化合成磁鐵(tiě)礦,而銅與硫化合可以形成少鐵(tiě)多銅的斑銅礦以代替黃銅礦。氧化更強時(shí),鐵(tiě)全部從(cóng)銅鐵(tiě)硫化物中分離出來(lái),貧鐵(tiě)的斑銅礦爲無鐵(tiě)的輝銅礦所代替,此時(shí)全部鐵(tiě)氧化爲赤鐵(tiě)礦,形成赤鐵(tiě)礦與輝銅礦的組合。總之,鐵(tiě)與氧的親和(hé)力比銅與氧的親和(hé)力強。因此當Fe2+愈多地氧化成Fe3+,鐵(tiě)從(cóng)銅鐵(tiě)硫化物中分離出來(lái),形成鐵(tiě)的氧化物也(yě)愈多;而銅則留下(xià)來(lái)在硫化物中形成含鐵(tiě)愈貧、直至無鐵(tiě)的硫化物。故還原條件下(xià)高(gāo)Fe3+(含銅)硫化物與磁鐵(tiě)礦共生,而氧化條件下(xià)高(gāo)銅硫化物則與赤鐵(tiě)礦共生。由此可見,随着氧化加強,銅、鐵(tiě)因與硫、氧結合傾向不同而逐步分異。

來(lái)源:地質雜(zá)記,版權歸原文(wén)所有

如有侵權,敬請(qǐng)聯系删除。